› 左官屋の嫁はん日録 › 2014年06月24日

› 左官屋の嫁はん日録 › 2014年06月24日2014年06月24日

久住有生さんの原点。

前回の記事に引き続きデモンストレーション後に行われた講演のなかで久住さんの左官の原点をお話いただきました。

普段あまり馴染みのない『 お茶室 』に左官職人がどう関わっているのかというお話もたいへん貴重でした。

どうしても専門用語を使わざる負えないのですが、せっかくなので今回もまとめてみます。

「僕の原点ではないですけども、物ごとの“ これは絶対きれいだ ”とか“ これは絶対長持ちする ”というのを現場で一番教えてもらったのが『お茶室』なんです」

「 二十三~二十六歳くらいまでの間ほとんどお茶室の仕事をしてました。

このとき表千家のお茶室を作ってる京都の棟梁のもとで左官工事をしてました。

もともとお茶室の仕事をしてたわけではないんですが、そこの棟梁に気に入られて勉強半分、仕事半分でやってました。

お茶室の良いところというのは僕ら左官屋だけじゃなくてブリキ屋さん、畳屋さん、 表具屋さん、 建具屋さん、大工さん…色んな建築に関わる職人が入ります。

その職人さん一人ひとりが何ていうのかな、仕事が好きで熟練した技術を持っていて、 ホントに仕事をするためだけに毎日生きている ようなそういう人の集まりでないと作れない。

なぜかっていうとお茶室って基本“華奢”に作られていて手間を抜けばすぐ壊れる。

そういう建物になってると思ってます。

普通の住宅って柱が三寸五分か四寸(一辺が10cmや12cm)の柱で結構頑丈です。お茶室って二寸八分(一辺3cm6mm)。これで家の中と外を分けてるんです。

そんな華奢な建物が百年も二百年も普通は持つはずがないんです。

でもそれが保たれてる。そのためにはいかに職人が技術を終結させて、ひたすら長持ちするように、きれいに見えるように。

それだけを考えて作られた建築物だと思います。

たとえば普通の住宅の仕上げ材の一番良いところに使うような赤杉を、見えない(土で隠れてしまう)ところにもお金をかけて長持ちするように考えられています。

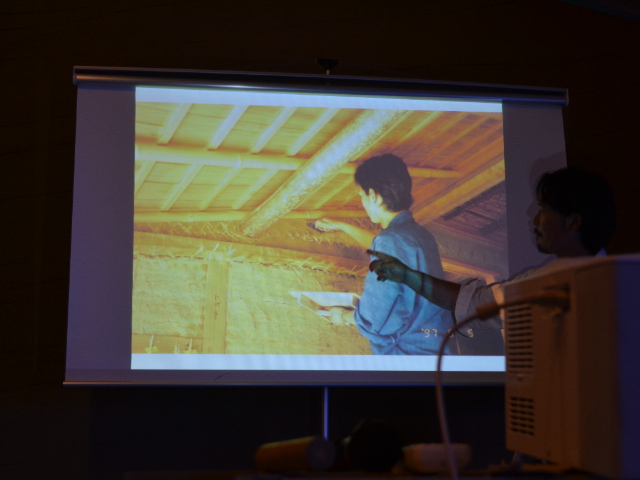

今回左官屋さんも来て下さってるということで荒壁の専門的な説明をさせてください。

普通の荒壁というのは柱と柱があって全部、竹の上にバサっと“貫き(ヌキ)”も隠れるように荒壁を塗るんですが、

お茶室の壁は一寸二分でとても薄いので、貫きと貫きの間に荒壁を塗る。

それから(ヒビ)割れ止めの“貫き伏せ”とかチリ周りとか色んな作業をして壁を塗っていきます。

だからお茶室もすごく手間や予算がかかってて、天井板なんかも一坪三百万くらいで入ってました。

それで柱なんかも凄い良いのが入ってて何ていうのか、選りすぐった材料と職人が集められて作られたものなんです。

下地なんかでも壁が薄いので全部が塗りとと竹じゃ構造的に持たないんですね。

なるべく(土が)剥がれにくいようにしたいので自作の“ヒゲコ”っていう釘に繊維をくくりつけたもの、これを3㎝おきに一つ打ち付けては引き伸ばし土を塗る、それをひたすら繰り返す。

この汚いドブのような土、これは京都の聚楽土(じゅらくつち)凄くきれいな色の土なんですけども、 それを粘り強くするために何年も前から発酵させてさせるんです。

土を腐らせて何が良いかというと粘りが良いっていうのも勿論あるんですけど、腐らせるときに藁をいっぱい入れるんです。

藁って土と土を繋がらせるためにすごく必要なんですけど入れ過ぎると作業性が悪くなって塗れないんですよ。

土を腐らせると藁の表面のストローみたいなところが腐って無くなるんですけど中の細かい繊維は残る。

で、より強い粘土が作れます。なので薄い壁でも凄い耐久性がある。

お茶室の“小間”っていう小さな部屋の黒く汚く見える壁のところ、これが完成形です。

香川だと牛小屋や馬小屋で見たことあると思うんですが、最初からこの状態になるんじゃなくホントは二十年、三十年かけて空気や湿気を吸ってこういう状態になるんです。

お茶室の場合、大工さんも何年、何十年も寝かせた木を使うので、僕らも早い段階からそういう(古びた)雰囲気を出さないといけないので、

こういうところは土を腐らせたものを仕上げに使います。

有名なところでは京都の『待庵』 というお茶室で、藁を散らした“流しすさ”それは年数が経ってそういう雰囲気になっています。

でも僕らは意匠的にそういうものを早く作らないといけないので腐った土を使ってます。

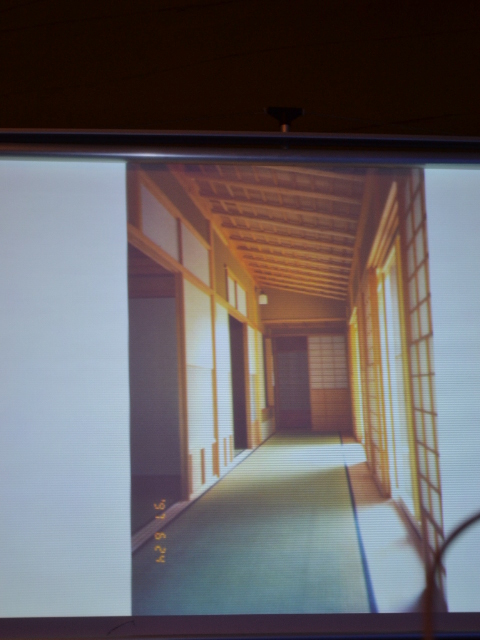

本当は色いろと見どころはあって…広間とか縁側なんかはきれいな壁を塗るんです。

職人同士協力はするんですけど力の試し合いというのがあって。

普通の四角い柱じゃなくて丸柱のぐにゃぐにゃしてたり、先が細かったりいびつなところへ僕らが壁を塗るので大工さんは

“ この左官屋、どういう風に自分たちが建てた柱を見せるんだろう ”

とお互いの力の確かめ合いをしながら作っていきます。

柱がいびつなので定規で測ってコンマ何ミリ狂わないように真っ直ぐ塗ってもそれは全部歪んだ壁になります。

オーバーに言うと三次曲面に壁を作って張りのある、緊張感のある壁にしたり。

全て目の感覚で作ります。

座ってお茶を頂く場所なので最終的にそこへ自分が正座して

“ここから見たときここに張りがあるな”

と、そういうところまで意識します。

なのでただ腕が良くても出来ない仕事です。

感覚、全て揃ってようやく作れるものです。

住宅や商業施設なんかやってるときって、電気点けてでも遅い時間に仕上げたりするんですけども、お茶室は自然光で見るものなので

“ここは午後3時から4時の間に仕上げよう”

と全部時間を決めて一番きれいに見えるというか、難しく見えるタイミングに壁を仕上げます。

僕はたまたま父親に子供のころ(三歳)から英才教育を受けて壁を塗ってきたので、

人よりも伝統的な難しい仕事を覚えるのが早かったんで二十代からこういう現場に入らせてもらえることが出来たんですが…

普通は十年、二十年やったからって出来る左官仕上げじゃないものばかりをやってます。

世の中にある左官の仕上げは自分たちで調合して作る材料以外はインスタントラーメンと同じで…

すごい旨いラーメン屋とインスタントラーメンの違い…よりもっと離れてるかな。

買ってきた材料は説明書があって、水とボンドを足して練るだけなのが今の左官の仕事になってます。

ホントすごく悲しいことなんですけど…それって下手したら誰でも塗れる仕上げなんです。

でもこういう伝統的な壁の仕上げっていうのは一回鏝(こて)で撫でるのと二回撫でるのと肌、 色、全部変わる。なので一発勝負であったり。

サーって塗るからみんな“あ、簡単に塗れるんだ”って思うかもしれないですけど実はなかなか難しい仕事です。

僕らは本当に息を止めて指先コンマ何ミリを理解して壁を仕上げる。

左官屋ってそういう仕事です。 」

2014/06/18

普段あまり馴染みのない『 お茶室 』に左官職人がどう関わっているのかというお話もたいへん貴重でした。

どうしても専門用語を使わざる負えないのですが、せっかくなので今回もまとめてみます。

「僕の原点ではないですけども、物ごとの“ これは絶対きれいだ ”とか“ これは絶対長持ちする ”というのを現場で一番教えてもらったのが『お茶室』なんです」

「 二十三~二十六歳くらいまでの間ほとんどお茶室の仕事をしてました。

このとき表千家のお茶室を作ってる京都の棟梁のもとで左官工事をしてました。

もともとお茶室の仕事をしてたわけではないんですが、そこの棟梁に気に入られて勉強半分、仕事半分でやってました。

お茶室の良いところというのは僕ら左官屋だけじゃなくてブリキ屋さん、畳屋さん、 表具屋さん、 建具屋さん、大工さん…色んな建築に関わる職人が入ります。

その職人さん一人ひとりが何ていうのかな、仕事が好きで熟練した技術を持っていて、 ホントに仕事をするためだけに毎日生きている ようなそういう人の集まりでないと作れない。

なぜかっていうとお茶室って基本“華奢”に作られていて手間を抜けばすぐ壊れる。

そういう建物になってると思ってます。

普通の住宅って柱が三寸五分か四寸(一辺が10cmや12cm)の柱で結構頑丈です。お茶室って二寸八分(一辺3cm6mm)。これで家の中と外を分けてるんです。

そんな華奢な建物が百年も二百年も普通は持つはずがないんです。

でもそれが保たれてる。そのためにはいかに職人が技術を終結させて、ひたすら長持ちするように、きれいに見えるように。

それだけを考えて作られた建築物だと思います。

たとえば普通の住宅の仕上げ材の一番良いところに使うような赤杉を、見えない(土で隠れてしまう)ところにもお金をかけて長持ちするように考えられています。

今回左官屋さんも来て下さってるということで荒壁の専門的な説明をさせてください。

普通の荒壁というのは柱と柱があって全部、竹の上にバサっと“貫き(ヌキ)”も隠れるように荒壁を塗るんですが、

お茶室の壁は一寸二分でとても薄いので、貫きと貫きの間に荒壁を塗る。

それから(ヒビ)割れ止めの“貫き伏せ”とかチリ周りとか色んな作業をして壁を塗っていきます。

だからお茶室もすごく手間や予算がかかってて、天井板なんかも一坪三百万くらいで入ってました。

それで柱なんかも凄い良いのが入ってて何ていうのか、選りすぐった材料と職人が集められて作られたものなんです。

下地なんかでも壁が薄いので全部が塗りとと竹じゃ構造的に持たないんですね。

なるべく(土が)剥がれにくいようにしたいので自作の“ヒゲコ”っていう釘に繊維をくくりつけたもの、これを3㎝おきに一つ打ち付けては引き伸ばし土を塗る、それをひたすら繰り返す。

この汚いドブのような土、これは京都の聚楽土(じゅらくつち)凄くきれいな色の土なんですけども、 それを粘り強くするために何年も前から発酵させてさせるんです。

土を腐らせて何が良いかというと粘りが良いっていうのも勿論あるんですけど、腐らせるときに藁をいっぱい入れるんです。

藁って土と土を繋がらせるためにすごく必要なんですけど入れ過ぎると作業性が悪くなって塗れないんですよ。

土を腐らせると藁の表面のストローみたいなところが腐って無くなるんですけど中の細かい繊維は残る。

で、より強い粘土が作れます。なので薄い壁でも凄い耐久性がある。

お茶室の“小間”っていう小さな部屋の黒く汚く見える壁のところ、これが完成形です。

香川だと牛小屋や馬小屋で見たことあると思うんですが、最初からこの状態になるんじゃなくホントは二十年、三十年かけて空気や湿気を吸ってこういう状態になるんです。

お茶室の場合、大工さんも何年、何十年も寝かせた木を使うので、僕らも早い段階からそういう(古びた)雰囲気を出さないといけないので、

こういうところは土を腐らせたものを仕上げに使います。

有名なところでは京都の『待庵』 というお茶室で、藁を散らした“流しすさ”それは年数が経ってそういう雰囲気になっています。

でも僕らは意匠的にそういうものを早く作らないといけないので腐った土を使ってます。

本当は色いろと見どころはあって…広間とか縁側なんかはきれいな壁を塗るんです。

職人同士協力はするんですけど力の試し合いというのがあって。

普通の四角い柱じゃなくて丸柱のぐにゃぐにゃしてたり、先が細かったりいびつなところへ僕らが壁を塗るので大工さんは

“ この左官屋、どういう風に自分たちが建てた柱を見せるんだろう ”

とお互いの力の確かめ合いをしながら作っていきます。

柱がいびつなので定規で測ってコンマ何ミリ狂わないように真っ直ぐ塗ってもそれは全部歪んだ壁になります。

オーバーに言うと三次曲面に壁を作って張りのある、緊張感のある壁にしたり。

全て目の感覚で作ります。

座ってお茶を頂く場所なので最終的にそこへ自分が正座して

“ここから見たときここに張りがあるな”

と、そういうところまで意識します。

なのでただ腕が良くても出来ない仕事です。

感覚、全て揃ってようやく作れるものです。

住宅や商業施設なんかやってるときって、電気点けてでも遅い時間に仕上げたりするんですけども、お茶室は自然光で見るものなので

“ここは午後3時から4時の間に仕上げよう”

と全部時間を決めて一番きれいに見えるというか、難しく見えるタイミングに壁を仕上げます。

僕はたまたま父親に子供のころ(三歳)から英才教育を受けて壁を塗ってきたので、

人よりも伝統的な難しい仕事を覚えるのが早かったんで二十代からこういう現場に入らせてもらえることが出来たんですが…

普通は十年、二十年やったからって出来る左官仕上げじゃないものばかりをやってます。

世の中にある左官の仕上げは自分たちで調合して作る材料以外はインスタントラーメンと同じで…

すごい旨いラーメン屋とインスタントラーメンの違い…よりもっと離れてるかな。

買ってきた材料は説明書があって、水とボンドを足して練るだけなのが今の左官の仕事になってます。

ホントすごく悲しいことなんですけど…それって下手したら誰でも塗れる仕上げなんです。

でもこういう伝統的な壁の仕上げっていうのは一回鏝(こて)で撫でるのと二回撫でるのと肌、 色、全部変わる。なので一発勝負であったり。

サーって塗るからみんな“あ、簡単に塗れるんだ”って思うかもしれないですけど実はなかなか難しい仕事です。

僕らは本当に息を止めて指先コンマ何ミリを理解して壁を仕上げる。

左官屋ってそういう仕事です。 」